- Das Institut

- Forschung

- Diktaturen im 20. Jahrhundert

- Demokratien und ihr historisches Selbstverständnis

- Transformationen in der neuesten Zeitgeschichte

- Internationale und transnationale Beziehungen

- Editionen

- Dissertationsprojekte

- Abgeschlossene Projekte

- Dokumentation Obersalzberg

- Zentrum für Holocaust-Studien

- Berliner Kolleg Kalter Krieg

- Publikationen

- Vierteljahrshefte

- Archiv

- Bibliothek

- Zentrum für Holocaust-Studien

- Aktuelles

- Termine

- Presse

- Neuerscheinungen

- Aus dem Institut

- Themen

- München 1972

- Confronting Decline

- Demokratie. Versprechen - Visionen - Vermessungen.

- Feministin, Pazifistin, Provokateurin

- Der Mauerbau als Audiowalk

- Digitale Zeitgeschichte

- Zeitgeschichte Open

- Der FC Bayern München und der Nationalsozialismus

- Das Deutsche Verkehrswesen

- Zukünfte am Ende des Kalten Krieges

- Von der Reichsbank zur Bundesbank

- Bundeskanzleramt

- Geschichte der Nachhaltigkeit(en)

- Wandel der Arbeit

- Demokratische Kultur und NS-Vergangenheit

- Geschichte der Treuhandanstalt

- Akten zur Auswärtigen Politik

- Dokumentation Obersalzberg

- Edition "Mein Kampf"

- Anonyma - Vom Tagebuch zum Bestseller

- "Man hört, man spricht"

- Newsletter

- IfZ

- Aktuelles

- Themen

- Anonyma - Vom Tagebuch zum Bes...

- Internationaler Erfolg

- Termine

- Presse

- Neuerscheinungen

- Aus dem Institut

- Themen

- München 1972

- Confronting Decline

- Demokratie. Versprechen - Visionen - Vermessungen.

- Feministin, Pazifistin, Provokateurin

- Der Mauerbau als Audiowalk

- Digitale Zeitgeschichte

- Zeitgeschichte Open

- Der FC Bayern München und der Nationalsozialismus

- Das Deutsche Verkehrswesen

- Zukünfte am Ende des Kalten Krieges

- Von der Reichsbank zur Bundesbank

- Bundeskanzleramt

- Geschichte der Nachhaltigkeit(en)

- Wandel der Arbeit

- Demokratische Kultur und NS-Vergangenheit

- Geschichte der Treuhandanstalt

- Akten zur Auswärtigen Politik

- Dokumentation Obersalzberg

- Edition "Mein Kampf"

- Anonyma - Vom Tagebuch zum Bestseller

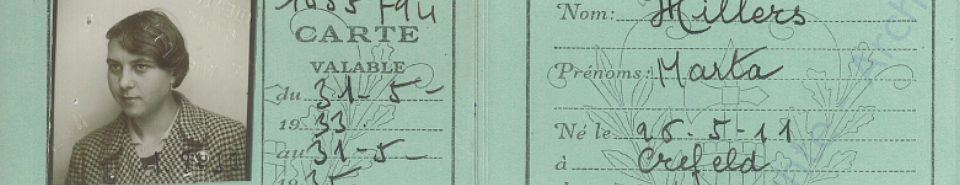

- Wer war Marta Hillers?

- Der Bestseller „Eine Frau in Berlin“

- Der Nachlass

- Vom Original zum Buchmanuskript

- Journalistin, Chronistin, Schriftstellerin, Feministin?

- Verhältnis zu Kurt Marek

- Internationaler Erfolg

- "Man hört, man spricht"

- Newsletter

Internationaler Erfolg des Tagebuchs und die Verfilmung

Bemerkenswert ist, dass die international geführte Diskussion um die Authentizität des Tagebuchs in den 2000er Jahren seinem erneuten internationalen Erfolg in keiner Weise abträglich war. Es wurde in den bereits vorliegenden Übersetzungen wiederaufgelegt und in weitere Sprachen übersetzt: ins Jiddische, Slowenische, Griechische und zuletzt ins Ukrainische. Laut Clarissa Schnabel liegt das „Tagebuch“ heute in insgesamt 30 Sprachen vor.

Einen Sonderfall stellt die russische Version des Tagebuchs dar. Zwar erschien im Frühjahr 2019 die russische Übersetzung des Tagebuchs in dem kleinen Verlag "Totenburg", nachdem eine inoffizielle Übersetzung jahrelang im Internet kursierte. Bereits die Ankündigung des Buches löste jedoch Kritik aus, die dem Verlag "NS-Propaganda" vorwarf. Im November 2021 wurde der Inhalt des Tagebuchs nach einer Entscheidung des Gerichts in Abakan (Republik Chakassien im Süden des Föderationskreises Sibirien) für "extremistisch" erklärt und auf die Liste der verbotenen Schriften gesetzt. Der Besitz und die Weitergabe von Hillers Tagebuch ist somit im heutigen Russland strafbar.

Der schwierige Umgang mit dem Tagebuch in Russland ist zweifelsohne auf den Stoff zurückzuführen. Die Gewalttaten der Roten Armee werden in Russland bestritten oder zu einem „peripheren Phänomen“ des Zweiten Weltkrieges erklärt, dessen Thematisierung darüber hinaus als ein Einfallstor der Revisionisten empfunden wird. Und gerade der umstrittene Wert des Buchs wird nicht nur von konservativen Vertretern der historischen Zunft gerne als Argument vorgebracht, um die Historizität der im Buch beschriebenen Massenvergewaltigungen grundsätzlich in Frage zu stellen.

Obwohl die Erstausgabe des Tagebuchs in Deutschland wenig Staub aufwirbelte, wurde es in feministischen Kreisen, von HistorikerInnen und JournalistInnen durchaus rezipiert und es gab eine Anfrage der „Dieter Fritko-Film GmbH“ („Die Wahrheit über Rosemarie“, „Worüber man nicht spricht“) das Buch zu verfilmen. Die Autorin lehnte damals ab.

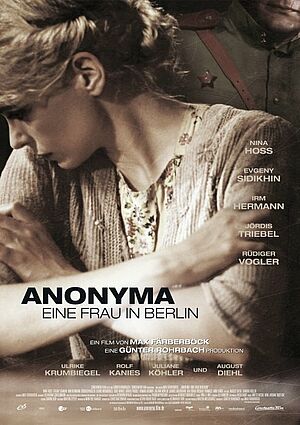

Erst nach dem Erscheinen der zweiten Ausgabe wurde das Tagebuch von dem deutschen Produzenten Günter Rohrbach und dem Regisseur Max Färberböck in Zusammenarbeit mit russischen Schauspielern verfilmt. Der Streifen kam im Oktober 2008 in die deutschen Kinos. Dabei handelte es sich um eine ziemlich freie Adaption im unübersehbar schlichten und kommerzialisierten Erzählformat (Love Story mit bittersüßem Ende). Färberböck interpretierte die Buchvorlage stellenweise sehr frei, womit er viel Kritik seitens der Zuschauer erntete. Obgleich einzelne Stimmen, vor allem die von Feministinnen, den Mut des Regisseurs würdigten, den Opfern der Vergewaltigungen mit Nina Hoss ein Gesicht gegeben zu haben, ohne dabei die Rote Armee zu dämonisieren, fand die Kritik den Streifen nahezu geschlossen melodramatisch bis kitschig bzw. weit hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibend. Rezensenten aus dem gesamten politischen Spektrum warfen dem Film eine politisch korrekte und unreflektierte Machart, die Entstellung der Buchvorlage und die kitschige Sentimentalisierung eines der tragischsten Kapitel der deutschen Geschichte vor.

In Russland wurde der Film gar nicht gezeigt. Die wenigen russischen Medien, die sich zu diesem Film überhaupt äußerten, zeigten sich empört. Sie verurteilten die russischen Schauspieler, die im Film mitspielten, und mit ihnen den Streifen als eindeutig tendenziös, provokativ und antirussisch. Die Kritiker sahen darin die Rote Armee zu einer Truppe alkoholisierter Massenvergewaltiger stilisiert und die Verbrechen der Deutschen relativiert. Die Kriegsveteranen waren über den Film so erbost, dass sie sein weltweites Verbot forderten, vermutlich ohne ihn je gesehen zu haben.

Wenngleich in den Kinos und im Fernsehen nie gezeigt, wurde der Film und das darin behandelte Thema in Russland – anders als in Deutschland – in zahlreichen Internet-Foren debattiert.

Trotz negativer Rezeption weckte der Film das erneute Interesse der Öffentlichkeit am Kriegsende und am Tagebuch. Das Buch wurde in der Filmausgabe (mit Filmcover) erneut vielfach verkauft und als Grundlage für szenische Lesungen und Theaterinszenierungen (etwa in Australien) eingesetzt. Zuletzt (2018) war sogar eine Inszenierung im Iran angekündigt.